Au moment où je commence la rédaction de cet article, je pose sur mon temps libre mes lectures pour visionner en boucle deux documentaires de la chaîne YouTube Arte Cinéma (et j’en profite jusqu’au bout avant qu’ils ne soient plus disponibles, et je suis sur le point de me renseigner pour continuer à les regarder).

Les documentaires Arte cinéma sont des bijoux

Ces deux documentaires, ce sont :

- Fanny Ardant : Naissance d’une passion, de William Karel (disponible jusqu’au 26 octobre) réalisé en 2022

- Dans l’ombre d’Hitchcock : Alma et Hitch, de Laurent Herbiet (disponible jusqu’au 29 novembre) réalisé en 2018

Mon mois d’octobre (voire mon mois de novembre parfois, c’est comme la semaine de la presse, ça ne dure jamais qu’une semaine) est souvent – toujours, généralement, immanquablement – truffaldien.

Mon mois de février souvent aussi, mais c’est régulièrement à l’automne que je lis Truffaut, que je pense Truffaut et que je revois Truffaut.

Visionner en boucle ces deux documentaires a prolongé l’une des deux lectures qui font l’objet de cet article.

Quant à l’autre, elle m’a simplement donné l’inspiration pour son titre, mais évidemment je n’y reviendrai que plus loin, tout à mon plaisir de digresser dans un premier temps sur Fanny et sur Alma, Helen viendra après.

Fanny Ardant et moi

Concernant Fanny Ardant : Naissance d’une passion, je l’ai découvert un vendredi soir sur YouTube, ayant laissé passer une soirée consacrée à Fanny Ardant et diffusée sur Arte au mois de septembre.

J’emprunte à Vincent Delerm le titre de sa chanson, qui était contemporaine, en 2002 de ma découverte du cinéma de Truffaut et donc de Fanny Ardant. Je l’avais certes aperçue dans d’autres films, mais c’est avec Truffaut que j’ai appris à aimer son jeu, sa silhouette et sa voix.

J’avais réussi à me procurer à l’époque Les Dames de la côte en cassette vidéo, et j’étais parvenue à aller la voir au théâtre Edouard VII jouer Sarah avec Robert Hirsch (il va sans dire que je l’avais trouvée magnifique en Sarah Bernhardt), puis La Maladie de la mort au théâtre de la Madeleine.

Je l’ai adorée dans 8 Femmes, mais je ne suis pas non plus une inconditionnelle qui scrute aujourd’hui la moindre de ses apparitions.

En revanche, ce documentaire qui explore Fanny Ardant à travers François Truffaut, et qui est ponctuée de phrases envoûtantes – « J’aime ceux que j’agace, parce que je me dis que j’arriverai peut-être à les convaincre », je l’ai regardé comme si je cherchais à en imprimer la moindre inflexion de voix en moi.

Dans l’ombre d’Hitchcock : Alma et Hitch

Après mon troisième visionnage du documentaire sur Fanny Ardant, la lecture automatique sur YouTube m’a proposé de revoir un documentaire que j’avais vu un peu plus tôt au mois de septembre, et qui fait partie selon moi de certains indispensables pour mieux appréhender le cinéma d’Hitchcock.

Pour comprendre Hitchcock, il y a évidemment une littérature assez imposante, des ouvrages absolument passionnants comme les entretiens Hitchcock / Truffaut, le Dictionnaire Hitchcock de Laurent Bourdon, ou encore le Hitchcock de Patrick Brion.

Côté documentaires et films, il y a :

- le film Hitchcock avec Anthony Hopkins et Helen Mirren, qui revient sur le tournage de Psychose

- l’excellent documentaire 78/52 qui fait l’analyse de la scène de la douche dans le même Psychose

- le documentaire Hitchcock / Truffaut réalisé en 2015

- et ce documentaire Dans l’ombre d’Hitchcock… mais cette liste est loin d’être exhaustive, et j’adore également une vidéo YouTube qui montrait toutes les apparitions d’Hitchcock dans ses films (il en existe d’ailleurs plusieurs, en voici un exemple)

Dans le documentaire consacré plus spécifiquement au couple Alma et Hitch, on entend évidemment la voix de Truffaut, enregistrée durant les fameux entretiens avec la collaboration précieuse d’Helen Scott.

Helen Scott est la deuxième Helen du titre de mon article, mais si elle arrive en deuxième, c’est tout de même à elle que je dois le déclic qui m’a fait réaliser que je parlerai d’elle (et d’une autre Helen) pour ce compte-rendu de lecture du mois d’octobre.

Have you heard… of Helene Hanff ?

Ma rencontre avec la première Helene remonte à mai 2023, et nous nous serions rencontrées avant, puisque son nom d’auteur figurait dans ma liste de lecture depuis l’été 2022.

J’avais lu à l’époque L’Infini dans un roseau, d’Irène Vallejo.

Dans ce livre foisonnant qui revient sur l’invention du livre et des bibliothèques, tout en proposant un itinéraire de lectrice, l’auteur évoquait au détour d’une page (et en note de bas de page) un autre texte, qui avait immédiatement retenu mon attention : 84, Charing Cross Road, de Helene Hanff.

J’ai ajouté ce livre dans ma liseuse, mais je ne l’ai ouvert qu’au mois de mai suivant, et j’ai eu un tel coup de foudre pour ce texte, dévoré en moins de deux heures, que je l’ai immédiatement commandé à ma librairie en 5 exemplaires, en en laissant un au passage à ma libraire qui ne le connaissait pas.

Je me suis fait l’effet d’être une lectrice qui n’aurait pas démérité aux yeux du lecteur François Truffaut, qui était lui aussi capable d’acheter les livres qu’il aimait en plusieurs exemplaires pour les offrir à son entourage.

Dans ce texte fulgurant, lumineux, drôle et touchant, Helene Hanff, une New-Yorkaise fauchée, entretient une correspondance avec Frank Doel, un libraire londonien.

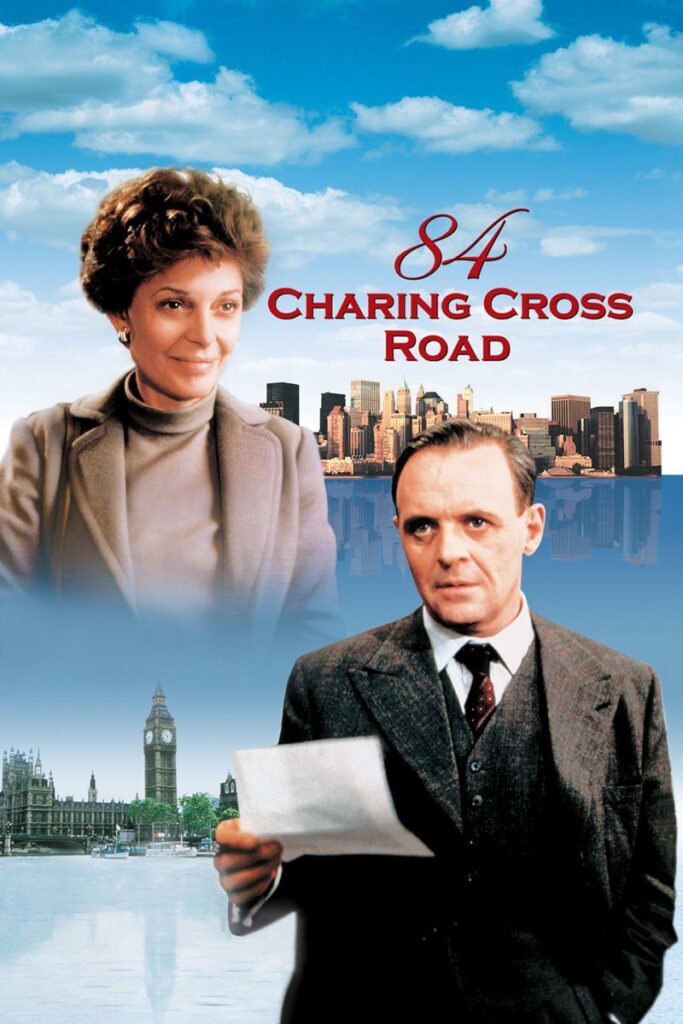

Je dois à Laura Truffaut d’avoir appris que ce texte avait été porté à l’écran avec Anne Bancroft et Anthony Hopkins, et voir ce film était encore dans ma to do list, jusqu’au 1er octobre, où j’ai sauté le pas, l’ayant trouvé sur Amazon Prime.

Cette adaptation, où Anne Bancroft est parfaite, m’a fait me souvenir d’un film que j’avais adoré la seule et unique fois où j’ai pu le voir dans un cycle Sidney Lumet à la cinémathèque : À la recherche de Garbo. On connaît généralement Anne Bancroft pour son rôle de Mrs Robinson dans Le Lauréat, mais elle est à la fois drôlissime et touchante (en tout cas dans mon souvenir) dans ce film et dans le rôle d’Helene Hanff.

Dans cette adaptation, j’ai aussi découvert Judi Dench, et cela m’a fait tout drôle de la voir dans des rôles avant celui de M. dans James Bond.

Reverrai-je un jour le film de Sidney Lumet ? Je l’espère !

Dans tous les cas, Helene Hanff est une correspondante irrésistible, extravagante, qui s’enflamme et se révolte, tantôt attachante, tantôt agaçante.

J’ai rangé ce livre dans l’écrin des favoris de ma bibliothèque, et lorsque j’ai abordé ma seconde lecture (et ma seconde Helen), la première Helene m’est revenue en mémoire.

Les deux Helen(e) n’ont cessé de se mélanger et de s’alimenter l’une l’autre dans mon esprit, et c’est en empruntant le titre du roman photo d’Hitchcock, « Have you heard ? » que j’évoque la première, quand c’est la même manie d’entretenir une correspondance qui a fait surgir la seconde.

Les Helen sont des épistolières redoutables

La seconde, c’est Helen Scott.

Helen Scott, les admirateurs de François Truffaut la connaissent bien. C’est elle qui accueille Truffaut à New York en pleine promotion des Quatre cents coups.

Elle participe à l’aventure des entretiens avec Hitchcock, permettant la publication simultanée en anglais et en français. Elle assiste au tournage de Fahrenheit 451, et elle s’installe à Paris à la fin des années 60.

Suite à leur rencontre en 1960, Helen Scott et François Truffaut commencent à correspondre, et si ses lettres sont bien plus nombreuses (et bien plus longues) que celles de Helen Hanff, elle y fait montre de tout autant d’exubérance et d’humour.

Cette relation amicale et fusionnelle, Serge Toubiana l’avait merveilleusement racontée en 2020, avec L’Amie américaine publié aux éditions Stock.

Cette fois, pour le plus grand bonheur des cinéphiles, ce qu’il nous offre, c’est la correspondance entre le « petit Truffe » et la « grande Scottie » entre 1960 et 1965.

Évidemment, comme pour chaque ouvrage s’intéressant à Truffaut (et dans une moindre mesure à Hitchcock), je n’ai pas pu résister et je l’ai immédiatement ajouté à ma bibliothèque.

Sa lecture cet été a fait mes délices.

Dans sa préface, Serge Toubiana rappelle qu’à plusieurs lettres écrites par semaine par Helen, Truffaut ne répond qu’une lettre tous les deux ou trois mois… elle est exigeante, ses lettres débordent d’anecdotes, d’esprit et d’affection.

Lire une correspondance n’est pas toujours quelque chose d’aisé, en tout cas de mon point de vue. Il faut au-delà de la relation entre les correspondants, que le lecteur puisse créer une certaine connivence avec eux, pour avoir envie d’entrer dans cette relation.

Cette connivence, même subjective et acquise de mon point de vue, est immédiate lorsqu’on lit les lettres échangées entre Helen Scott et François Truffaut.

Côté Truffaut, on assiste (en coulisses) à la maturation de son oeuvre durant cette période, qu’il s’agisse de ses films comme des entretiens avec Hitchcock et la préparation de Fahrenheit 451.

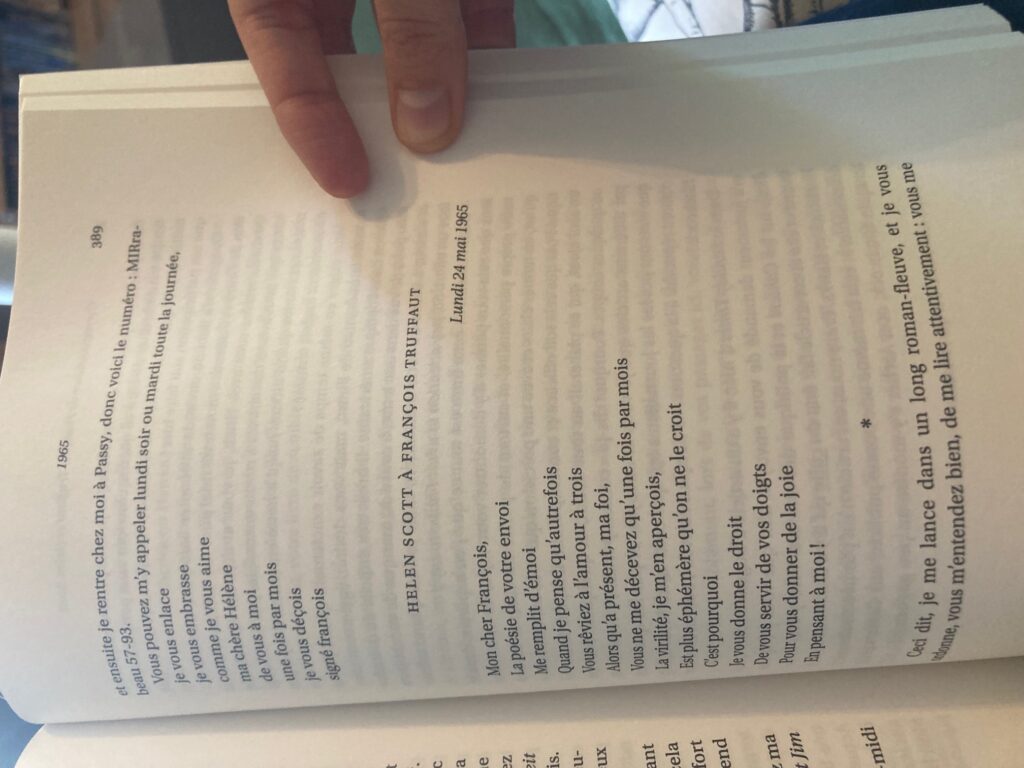

Côté Helen, on est tour à tour amusé et ému par cette femme pleine de tendresse et d’esprit, qui tourne ses lettres avec virtuosité. En témoignent ces quelques pages qui m’ont frappée…

Un poème en réponse à celui envoyé par Truffaut :

Un dialogue avec elle-même :

Ou bien un dialogue imaginaire avec François Truffaut :

Excessive et attendrissante, c’est avec cette citation qu’elle m’a définitivement bouleversée :

L’amour maternel est possessif et inquiet, l’amour sexuel – n’en parlons pas ! Alors que la relation que j’ai avec vous est complètement rassurante et de tout repos. Il y a plus de hauts que de bas, et il n’y a jamais de crises. Si je ne suis pas aimée, dans le sens généralement accepté, je joue, en tout cas, un rôle dans votre vie. Et ce qui est bien plus important, je trouve en vous l’objet idéal d’une affection qui a été bafouée dans mon enfance ainsi que dans ma vie sentimentale.

À la fin de l’ouvrage figurent une note sur l’édition expliquant les choix opérés dans la retranscription de cette correspondance, et une notice biographique sur Helen Scott, à laquelle on préférera de beaucoup lire, relire et relire encore L’Amie américaine.

Elle se termine néanmoins sur une phrase qu’on ne lit pas sans sentir une certaine émotion monter au coeur en même temps qu’une larme monter aux yeux :

François Truffaut est mort le 21 octobre 1984, à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Helen Scott est morte trois ans plus tard, dans la nuit du 20 octobre 1987. Lui avait 52 ans. Elle en avait 72.

Et lorsque l’on finit sur cette phrase, on est tenté de reprendre le livre à son commencement (comme j’ai repris les images cinéphiles des documentaires Arte) pour suivre à nouveau leurs voix.

Je renvoie pour la énième fois et comme une boucle à cette citation de Fanny Ardant :

On ne rencontre jamais quelqu’un qu’on a aimé impunément. Aimer quelqu’un, ce n’est pas forcément le voir ou le toucher, c’est d’avoir changé quelque chose de soi, pas parce qu’on a abandonné, mais parce qu’on a été impressionnée au sens fort du terme – imprégnée – par des façons de penser, par des façons d’agir, par des façons de raisonner, qui fait qu’on ne sera plus jamais la même. Alors la véritable impression, c’est ce qui fait que comme sur un tableau, la couleur ne peut plus changer.

Et je laisse ces silhouettes féminines imprégner la pellicule : Helene Hanff, Helen Scott, Alma Hitchcock, Fanny Ardant.