Pour la première fois depuis quelques années, je n’ai pas en ce début d’année 3 ou 4 (voire 5) articles tout prêts et rédigés, écrits pendant les soirées d’hiver et les vacances de la Toussaint ou de Noël.

Si j’ai quelques lectures d’avance dans ma pile de livres sur le cinéma (enfin quelques… disons deux) et si j’ai aussi dans cette pile déjà les pistes des prochains articles, la transformation de la lecture en article a été bousculée par le planning de début d’année – dont vous avez ou aurez un aperçu dans les articles #profdoc.

Comme j’essaye également de poursuivre mes lectures scientifiques et professionnelles, les lectures cinéphiles et plus récréatives prennent aussi parfois du retard, et j’ai tendance à d’autant plus les savourer, sans forcément que me vienne immédiatement l’idée ou l’analyse qui me permettront d’écrire dessus.

Néanmoins, l’ouvrage qui m’intéresse aujourd’hui était en 2023 ma dernière lecture sur le cinéma (avant quelques romans, deux ouvrages scientifiques et trois bandes-dessinées), et j’avais la certitude d’avoir envie de lui consacrer un compte-rendu.

Suspension consentie de l’incrédulité

Autant le dire tout de suite, ce livre fait partie de mes coups de coeur de lecture de 2023.

Pas seulement parce qu’il parle de cinéma, mais aussi parce qu’il fait partie de ces textes à qui je laisse une place de choix dans ma bibliothèque, pour la simple et bonne raison qu’ils vont magistralement tisser un univers fictif autour du cinéma, et qui vont faire que, malgré une analyse très fine de la réalité, je vais en tant que lectrice marcher constamment sur le fil entre rêve et réalité.

En d’autres termes : ce sont les ouvrages qui me procurent cette « suspension consentie de l’incrédulité ».

Je recherche sans arrêt cette expression, je sais ce qu’elle évoque, j’ai souvenir dans une discussion avec des amis l’avoir eue sur le bout de la langue et très agacée de ne pas la retrouver, l’avoir recherchée sur Chat GPT.

Vous remarquerez que la formulation de ma question laissait quelque peu à désirer et que j’ai tout de même obtenu satisfaction… je n’en suis tout de même pas à faire rédiger l’intégralité de mes articles par une IA, et lorsque j’ai commencé à rédiger celui-ci, au lieu de retourner directement sur Chat GPT, j’ai cherché directement « suspension d’incrédulité » et suis allée consulter Wikipédia.

L’expression suspension consentie de l’incrédulité (de l’anglaiswilling suspension of disbelief) décrit l’opération mentale effectuée par le lecteur ou le spectateur d’une œuvre de fiction qui accepte, le temps de la consultation de l’œuvre, de mettre de côté son scepticisme.

Et cette définition était plus en accord avec l’ouvrage dont je vais parler dans un instant. En effet, mon interpellation de Chat GPT intervenait juste après la projection du dernier volet d’Indiana Jones, durant laquelle justement je peinais à ressentir cette suspension consentie de l’incrédulité.

En revanche, pendant ma lecture, j’étais comme un funambule sur le fil tendu par l’auteur qui, selon moi, s’amusait constamment à tester cette suspension : rêve ou réel ? Et cette tension, c’est elle que je perçois dans les meilleurs romans (du moins mes préférés) sur le cinéma.

Vertige littéraire dans l’usine à rêves

Dans mon panthéon des romans sur le cinéma, il y a entre autres :

- Londres après minuit, d’Augusto Cruz qui est une pépite sur le cinéma muet,

- Un renoncement de René de Ceccatty sur la figure de Greta Garbo,

- Numéro Deux de David Foenkinos consacré au garçon qui n’a pas été retenu pour jouer Harry Potter,

- et Le Figurant, qui nous entraine dans l’univers cinématographique de Truffaut, en particulier le tournage de Baisers volés.

Pour chacun de ces livres, je me suis demandée si ce que je lisais appartenait au domaine du rêve ou de la réalité, et l’ouvrage étant consacré au cinéma, la mise en abyme était double : une histoire de rêve dans une histoire rêvée.

Voilà donc ce que je guette quand j’ouvre un roman consacré au cinéma : ce vertige où j’en viens à douter et à hésiter entre fantasme, coulisses, reconstitution savante ou architecture minutieuse, et où finalement l’écrivain s’amuse avec moi comme si nous étions dans une scène d’Inception.

Le titre, avant et après la virgule

Je me souviens d’avoir vu ce livre et sa couverture jaune sur les présentoirs de la librairie Albin Michel du boulevard Saint-Germain à Paris.

Je me souviens (et je plagie à dessein Georges Perec, pour le citer plus loin) d’avoir pris le livre et d’avoir considéré pendant un moment la photo de Jean-Paul Belmondo et de Jean Seberg dans À bout de souffle qui figurait sur la première de couverture.

Je me souviens avoir été persuadée que le titre me donnerait une idée fidèle de l’ouvrage, et mon idée originelle était une reconstitution, elle aussi fidèle, exacte et exhaustive d’une époque.

Et ce n’est que quelques mois après, au fil de ma lecture, que j’ai pris toute la mesure de ce que supposait le titre, avant et après sa virgule : Nouvelle Vague, roman.

334. Je me souviens de la Nouvelle Vague

Nouvelle Vague, roman est donc le vertige sublime écrit par Patrick Roegiers et publié aux éditions Grasset en mai 2023.

Et autant j’étais persuadée qu’un des « Je me souviens » de Georges Perec était « Je me souviens du Parc Montsouris » – mais ma mémoire doit me trahir et c’est plutôt Prévert qui se souviens du Parc Montsouris…

– autant j’étais aussi convaincue en ouvrant le livre que j’irai avec lui d’un point A à un point B, des prémices de la Nouvelle Vague dans les bureaux des Cahiers du cinéma à ses influences les plus récentes.

J’ai donc suivi l’auteur dans ses pérégrinations, persuadée qu’il était un historien et un archéologue, et en cela mes petites brèches dans la connaissance du cinéma de la Nouvelle Vague lui étaient des aides précieuses.

Il y avait bien sûr des allers-retours, des percées poétiques de cette promenade, des détours entre hier et aujourd’hui (où aujourd’hui n’était pas tout à fait aujourd’hui) mais je suivais toujours mon guide.

Il m’a séduite à la page 122 avec son évocation du Parc Montsouris, forcément le plus beau de Paris, parce que c’est celui où j’allais petite et où déjà mes grands-parents emmenaient se promener mon père et son frère, et dont je guette chaque réappropriation du poème de Prévert* …

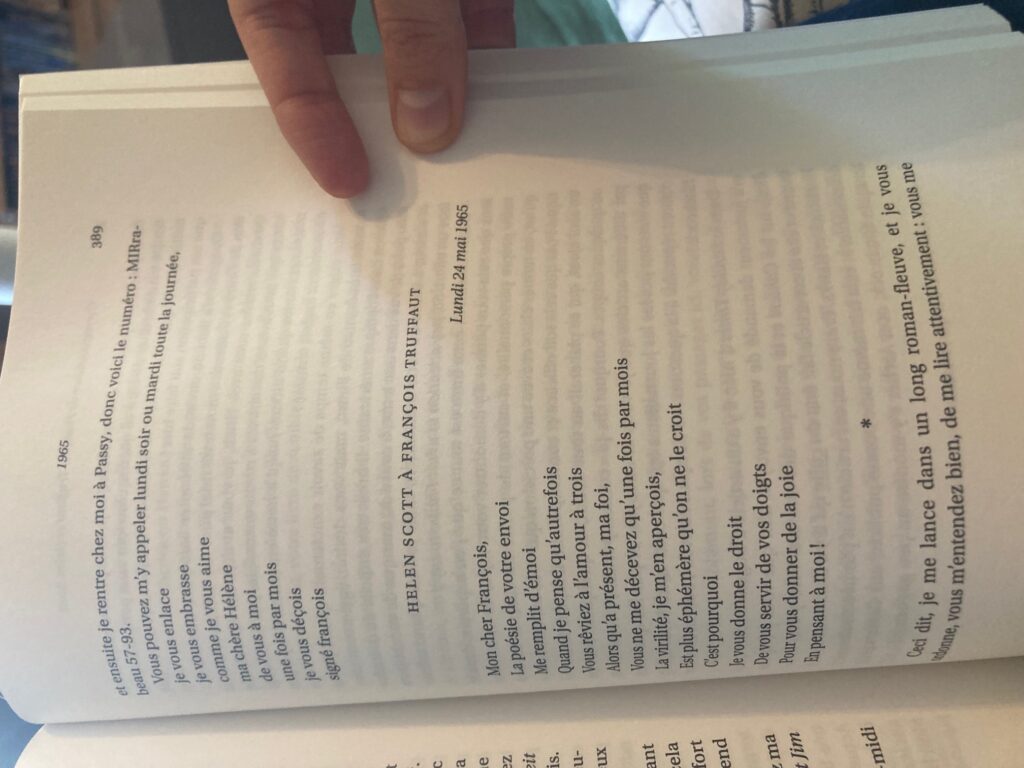

Il m’a définitivement conquise avec ses chapitres sur Truffaut, en particulier encore, toujours et encore, encore et toujours, l’évocation de cette scène sublime de Baisers volés, Delphine Seyrig, Jean-Pierre Léaud, Fabienne Tabard, Antoine Doinel et ce « Oui, monsieur ».

* Des milliers et des milliers d’années

Ne sauraient suffire

Pour dire la petite seconde d’éternité

Où tu m’as embrassé

Où je t’ai embrassée

Un matin dans la lumière de l’hiver

Au parc Montsouris à Paris

À Paris

Sur la terre

La terre qui est un astre.

Nouvelle Vague : rêve ou réalité ?

Et du coup si j’ai suivi l’auteur pendant les premiers chapitres en voyant dans son texte la reconstitution millimétrée d’une époque, j’ai très vite accepté de lâcher prise et d’être la spectatrice amusée de ses facéties littéraires et de ses manies.

Des listes, des énumérations, des dialogues, des sauts temporels, des rencontres (fictives ou avérées, au bout d’un moment on ne cherche plus à savoir) et puis à intervalles réguliers, comme un running gag, cette réécriture d’une scène du film On connait la chanson, avec Jean-Pierre Bacri et André Dussolier qui visite un appartement… jamais le même, mais toujours celui d’un film, d’un acteur ou d’un réalisateur de la Nouvelle Vague.

Et à lire ce dialogue savoureux entre Bacri et Dussolier, on entend presque leurs voix si singulières, et on s’imagine nous aussi les croiser pour visiter l’appartement d’à côté.

D’ailleurs, même si ce sont eux dont on se souvient le mieux, parce qu’ils viennent souvent au détour d’une page visiter un appartement, on croise les autres personnages du film, Camille, Odile, Claude… et évidemment on en croise bien d’autres, d’autres films, et d’autres réalisateurs.

Alors démêler dans cette fresque délirante ce qui appartient au rêve ou à la réalité devient véritablement secondaire, et on se laisse emporter par ce vertige, ou plutôt par cette vague, qui si elle nous est familière, parce qu’on en reconnaît certaines scènes vues et revues, parvient à nous sembler de nouveau nouvelle, grâce à la virtuosité et à l’ingéniosité de son auteur.

Grâce à ce roman j’ai eu envie de voir ou de revoir bon nombre de films qui y sont mentionnés :

- évidemment Baisers volés pour cette scène troublante que je ne finis pas de savourer entre Delphine Seyrig et Jean-Pierre Léaud,

- évidemment On connaît la chanson pour la thèse sur les paysans de l’an mil au lac de Paladru mais aussi pour sa bande-annonce où l’on voit Jean-Pierre Bacri réciter « Siffler sur la collline » Zaï zaï zaï zaï

- et c’est le film Garçon ! de Claude Sautet que j’ai découvert à cette occasion, parce qu’il faisait partie des films de Claude Sautet que je n’avais jamais vus, moi qui pourtant revois régulièrement ceux avec Romy Schneider et le diptyque Un coeur en hiver / Nelly et Mr Arnaud.

Je vous laisse donc sur ces quelques images en suggestions et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel article sur Cinéphiledoc !