Pour cet article de rentrée et ce nouveau compte-rendu de lecture cinéphile, je vais revenir sur une exposition de la Cinémathèque française qu’une fois n’est pas coutume, je n’ai pas pu visiter.

Il s’agissait de l’exposition organisée entre octobre 2022 et mai 2023 : « Top secret : cinéma et espionnage ». Généralement, ces expositions thématiques et transversales, propices aux associations d’idées et à la convocation des références cinématographiques les plus diverses font mes délices.

Cependant, cette fois-ci, l’occasion ne s’est tout simplement pas présentée. Néanmoins, j’avais vu sur la page dédiée à l’exposition un descriptif de son catalogue qui m’a pour le moins alléchée :

Sous la forme d’un abécédaire thématique, le livre interroge la relation entre le cinéma et l’espionnage, des années 1920 à aujourd’hui, en faisant appel à des spécialistes des deux univers.

J’ai pu feuilleter le catalogue et c’est cette forme d’abécédaire thématique, ainsi qu’une mise en page soignée et très largement illustrée qui m’a décidée à en faire la lecture, et globalement, je n’ai pas regretté le voyage.

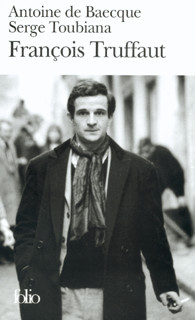

Couverture

Je choisis à dessein le terme « couverture » qui m’amuse dans cet article précis pour sa polysémie. Voulant vérifier cette polysémie, j’ai cherché simplement le mot sur un moteur de recherche, et je me suis vue proposer tous les sites commerciaux vendant des plaids et autres couettes…

Un petit tour sur Wiktionnaire et je me suis davantage sentie dans mon élément :

- Grande pièce d’étoffe épaisse couvrant le lit, se plaçant au-dessus des draps.

- (Imprimerie) Première page d’un ouvrage imprimé.

- (Sens figuré) Ce qui sert à cacher ou à dissimuler.

- (Par extension) Fausse identité endossée ponctuellement par un agent secret ou un policier en mission d’infiltration.

Je ne donne ici que les définitions les plus significatives, puisque le Wiktionnaire en relève plus d’une vingtaine. Mais revenons à la deuxième d’entre elles.

Ce qui m’a happée (et ce qui avait attiré mon regard lorsque je voulais aller visiter cette exposition sans jamais réussir à bloquer une date pour le faire) c’est l’affiche de l’exposition, qui se décline sur la couverture du catalogue d’exposition :

Les deux silhouettes de Jean Dujardin dans OSS 117 et de Eva Marie Saint dans La Mort aux trousses avaient effectivement tout pour me séduire.

La quatrième de couverture m’a confortée dans mon choix : en effet, comme souvent avec les ouvrages proposés par la Cinémathèque française dans le cadre de ses expositions, le catalogue ne se réduit pas à une recension en images des objets et des films présentés.

Certes, voir l’exposition aurait pu mettre ma lecture en perspective. Mais le propos de l’ouvrage est suffisamment riche et évocateur pour rappeler cette exposition tout en laissant le lecteur cinéphile y injecter ses propres références cinématographiques.

La perspective de retrouver la filmographie d’Hitchcock aux côtés des films des franchises comme James Bond, Jason Bourne ou Mission impossible, de la série Le Bureau des légendes et quelques-unes des icônes du cinéma telles que Marlene Dietrich, Greta Garbo ou Hedy Lamarr a achevé de me convaincre.

Missions

Ce livre ressemble à la panoplie du parfait espion, et dès le sommaire, le lecteur aura l’impression de se retrouver dans l’atelier de Q, responsable de la division recherche et développement du MI6 dans la série des James Bond.

On y côtoie de manière hétéroclite et sous la forme promise de l’Abecedarium (pourquoi avoir choisi le terme latin ?) des rôles, des films, des personnages, des noms et des objets.

Alphabétiquement l’ouvrage nous conduit de A comme Argo à Z comme Zero dark thirty en passant par C comme Cicéron , F comme Farewell, ou M comme Mata Hari.

Numériquement, il s’ouvre en toute logique avec 007.

007 fonctionne comme le produit d’appel : le placer en premier est stratégiquement idéal, et il en remplit presque parfaitement la mission.

Le court texte de l’article, proposé par l’un des contributeurs de l’ouvrage, Léo Soesanto, est efficace et les pages suivantes reviennent en images (photos et affiches) sur quelques moments clés de la franchise.

À la suite de ces photos, le premier entretien de l’ouvrage, ce qui opère pour le lecteur un premier changement de rythme : c’est l’interview de Léa Seydoux, dernière James Bond girl en date.

Si l’un des objectifs affichés de l’exposition et du catalogue est de redonner toute leur place et leur valeur aux rôles que jouent les femmes dans l’espionnage, on aura rarement vu une interview plus contre-productive, tant elle est creuse et narcissique.

Heureusement, dès la page suivante, l’entretien avec le réalisateur Olivier Assayas relève à nouveau le niveau et le lecteur y retrouve son compte.

De manière générale, les contributeurs de l’ouvrage donnent un éclairage des plus passionnants à la question. Ils réussissent à intéresser, même lorsque l’on a pas (encore) vu les films qu’ils évoquent.

On peut les ranger en deux catégories : les professionnels du cinéma (acteurs et réalisateurs) et les cinéphiles professionnels (commissaires d’exposition, collaborateurs artistiques, auteurs et journalistes).

Les seconds vont se pencher sur certains films, certaines séries, et parmi eux, quatre ont retenu mon attention : Léo Soesanto que j’ai déjà mentionné et qui va proposer généralement sur une page le résumé d’un film et la plongée dans son univers ; Alexandra Midal et Mathieu Orléan, et Chloé Aeberhardt.

Les premiers vont donner un tour plus personnel à la question, et vont évoquer des souvenirs de tournage – voire pour certains des souvenirs tout court.

Le déguisement dans le déguisement

Le pari le plus réussi de l’ouvrage, c’est d’expliquer au lecteur cinéphile la manière dont espionnage et cinéma s’entrecroisent constamment.

Ainsi, si l’on songe évidemment au costume de l’espion, au rôle qu’il incarne, et au fait qu’il soit sous couverture, si l’on a en tête le smoking de James Bond et les postiches d’Ethan Hunt dans Mission Impossible, c’est à travers les objets, mais également à travers le film que l’ouvrage explore cette thématique…

Ou plutôt à travers les films, puisque l’une des entrées de l’Abecedarium est le nombre ∏ et on y retrouve les films avec lesquels la Stasi formait ses agents à leurs différentes missions.

Parfois, avec une mise en abîme ingénieuse et vertigineuse, on ne parvient pas à démêler le faux du vrai, la réalité de la fiction – et les contributeurs ne le peuvent pas davantage.

À la lettre K comme Kaplan, le réalisateur Nicolas Saada nous raconte l’aventure qui lui est survenue lors d’un contrôle dans un aéroport, où un homonyme était recherché par la police.

L’occasion pour lui de convoquer avec virtuosité le personnage de George Kaplan / Roger Thornhill / Cary Grant / Archibald Leach dans La Mort aux trousses, les figures des doubles dans le cinéma d’Hitchcock, et de finir sur cette question quelque peu angoissante :

Et si ce Nicolas Saada était mon George Kaplan ? De qui suis-je le George Kaplan ? Affaire à suivre.

Spectateur espion

J’ai parcouru cet ouvrage avec une attention parfois quelque peu distraite, quand certains articles évoquaient des films, des séries ou des personnages qui ne m’évoquaient pas grand chose… mais souvent mon intérêt était à nouveau éveillé par l’article suivant.

L’article E comme Enigma rédigé par Alexandra Midal et qui venait faire s’entrelacer espionnage, intelligence artificielle et cinéma, avec ses références au film Imitation Game, et en toile de fond au moment de ma lecture la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood en raison de l’utilisation par les industries cinématographiques de l’intelligence artificielle, m’a hameçonnée.

L’article H comme Hitchcock m’a définitivement emportée. Pas seulement parce qu’il s’agissait d’Hitchcock, pas seulement pour cette envie quasiment irrépressible de revoir La Mort aux trousses ou L’Étau, qui même s’il ne fait pas l’unanimité, reste pour moi l’un des meilleurs films d’espionnage.

Pas seulement parce retrouver un article H comme Hitchcock m’a aussi donné envie de me replonger dans le brillant Dictionnaire Hitchcock de Laurent Bourdon, où j’étais sûre de retrouver des articles sur le MacGuffin ou sur le George Kaplan déjà cité.

Mais aussi parce qu’à la suite de cet article est reproduit l’intégralité du roman-photo d’Alfred Hitchcock « Have you heard ? The story of Wartime Rumors », publié dans Life le 13 juillet 1942, et dont la chaîne Blow Up d’Arte avait proposé le récit en vidéo, ce qui reste l’un de mes épisodes préférés de cette chaîne :

S’il me manquait une raison de lire ce livre, je l’ai trouvée à ce moment, et j’ai poursuivi ma lecture, bondissant d’une référence à l’autre…

Je me suis dit qu’il fallait absolument que je relise le livre de Guillaume Evin, L’Histoire fait son cinéma, qui doit évoquer quelques films ayant la Guerre froide comme toile de fond, ou celui consacré à la série James Bond, Bons baisers du monde, co-écrit avec Laurent Periot et même me plonger dans l’un des derniers livres de Guillaume Evin, Les 101 meilleurs films historiques, même si d’ailleurs j’ai déjà parlé d’un de ses livres les plus récents, C’est un scandale, dans mon article de juin dernier.

Je me suis dit qu’il fallait que je revois des films sur la Guerre froide, que j’avais adoré le film La Vie des autres, pour moi l’un des meilleurs films autour du mur de Berlin avec Goodbye Lenin, sur ce capitaine de la Stasi qui se trouble progressivement en surveillant un auteur de théâtre est-allemand soupçonné de dissidence.

Je me suis dit qu’il fallait que je revois aussi Le Bureau des légendes, qui constitue l’un de ces miracles de séries télévisées françaises, et que je redonne une chance peut-être à Homeland et à la série The Americans que j’avais commencée.

Je me suis dit que j’avais aussi envie de revoir OSS 117 (au moins les deux premiers) et ce malgré la petite erreur présente dans l’article de l’ouvrage qui lui est consacré, et qui lui fait porter un costume de Peter Pan, alors qu’il se grime en Robin des Bois / Errol Flynn.

Au féminin

Enfin, et c’est parce que je les ai évoquées plus haut, et qu’elles ont dans le livre une place de choix, notamment grâce à Chloé Aeberhardt, cette lecture m’a donné envie de voir avec un autre oeil les figures féminines du cinéma d’espionnage (et de l’espionnage en général) :

celles que l’on cantonne comme on l’a longtemps déploré, au rôle de « piège à miel » (mais qui m’ont aussi donné envie de revoir tous ces films peuplés de femmes fatales) ;

celles que l’on surnomme de manière involontairement péjorative, les nouvelles Mata-Hari ;

celles qui ont été victimes des opérations Roméo organisées par la Stasi, les comédiennes qui se sont faites espionnes, les espionnes qui ont joué un double rôle, et celles à qui justement Chloé Aeberhardt donne justement la parole dans son ouvrage et dans sa série documentaire Les espionnes racontent :

Mission accomplie donc pour cet ouvrage de la Cinémathèque, qui suscite bien des images et révèle bien des secrets !